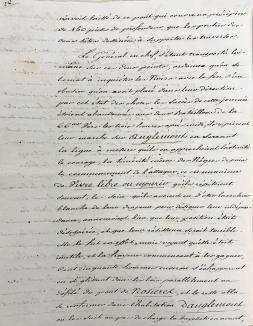

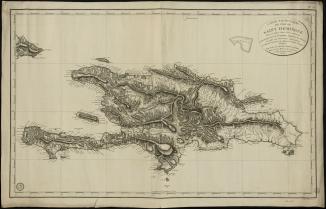

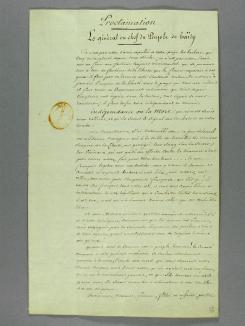

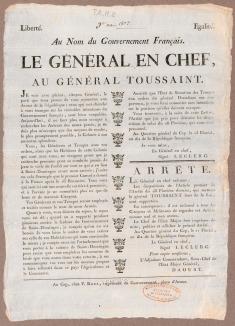

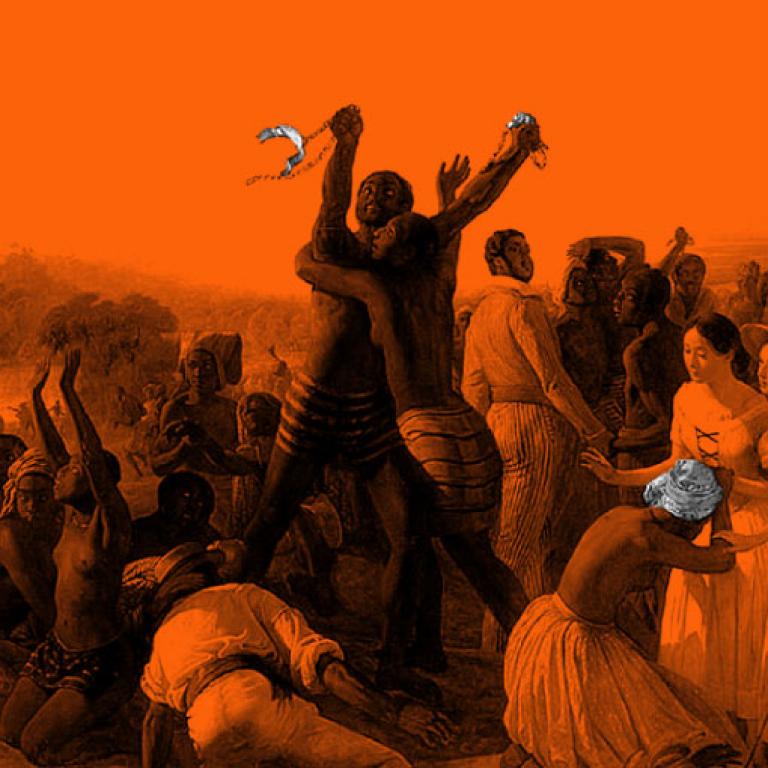

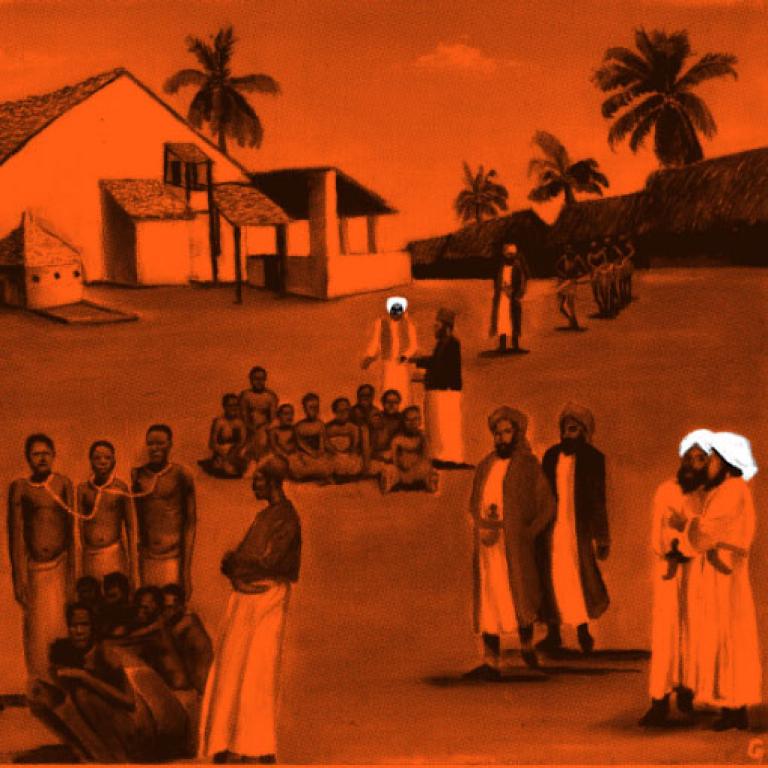

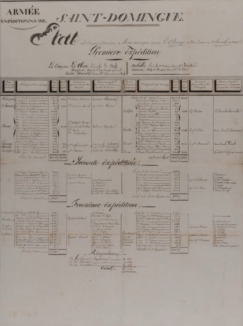

La mise en esclavage a été accompagnée dès le début de résistances et de révoltes. Plusieurs mouvements d’insurrections d’esclaves éclatent dans les colonies françaises, dont la plus célèbre est la révolte de Saint-Domingue (Haïti) en 1791. Celle-ci entraîne la première abolition de l’esclavage par la France en 1794.

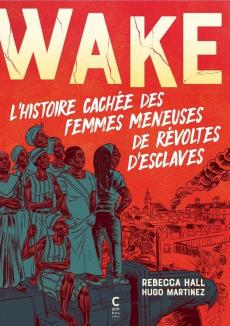

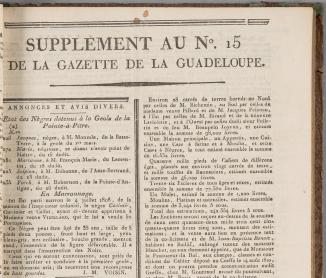

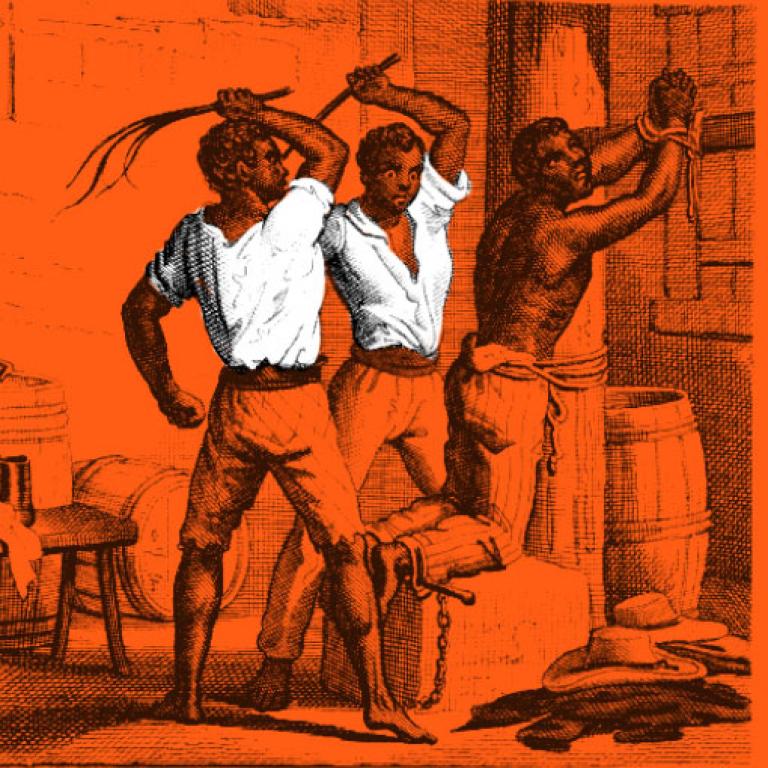

Les populations en esclavage adoptent diverses méthodes de résistance au quotidien, dans leur rapport au travail, à la culture et même à l’enfantement. Régulièrement, les maîtres doivent faire face au refus du travail, sabotages, tentatives d’empoisonnements, et au marronnage des esclaves. Mais aussi, beaucoup de femmes vont choisir les voies de l’avortement, ou même de l’infanticide pour épargner le même sort à leurs enfants.

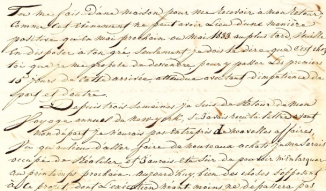

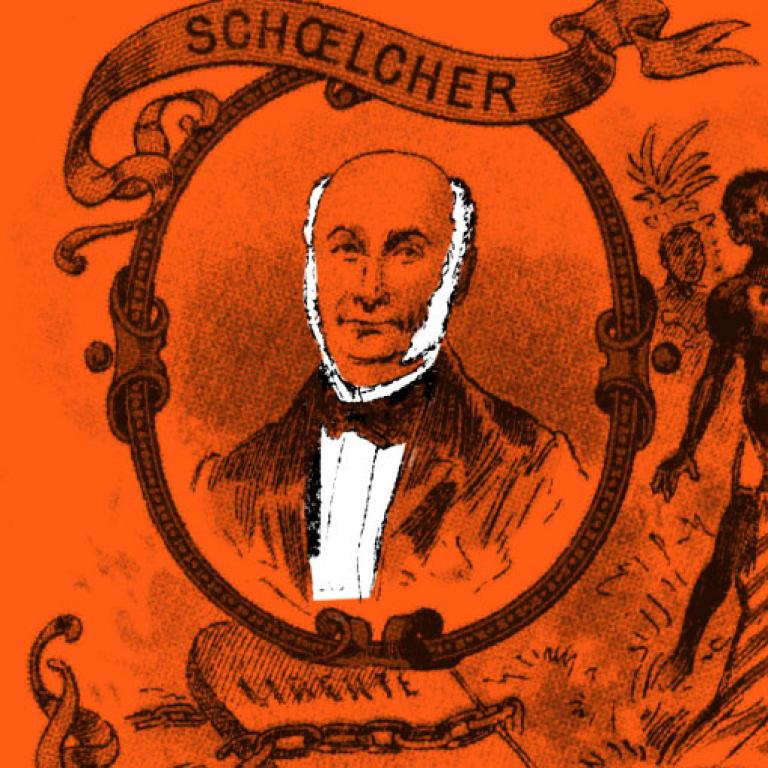

Enfin, la lutte des esclaves dans les plantations est accompagnée d’un mouvement abolitionniste qui se développe à partir du XVIIIe siècle dans les empires coloniaux, et notamment en France. Ce mouvement prône la suppression de l’esclavage et de sa traite à travers les actions de collectifs et d’associations comme La Société des amis des noirs, créée en 1788.

![« Mar[r]on[n]ages », exposition « Mar[r]on[n]ages », exposition](/sites/default/files/styles/library/public/2020-08/Image053.jpg?itok=WoOgQsfS)