1794 l’abolition de l’esclavage

Dans cette vidéo, l’historien Marcel Dorigny raconte la 1ère abolition de l’esclavage.

Le 4 février 1794, plus de 4 ans après la proclamation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la France abolit l’esclavage dans toutes ses colonies, sans délai, ni indemnisation pour les colons.

Cette décision de la Convention intervient après plusieurs années de troubles à Saint-Domingue, la principale colonie française, où les tergiversations de la Révolution à donner la citoyenneté aux métis " libres de couleur " et à abolir l’esclavage vont conduire à une véritable guerre civile.

Pour rétablir l’ordre, la Convention envoie deux commissaires qui, face aux esclaves révoltés et à la menace des Anglais, auxquels les colons sont prêts à livrer l’île, décident seuls d’abolir l’esclavage en 1793, et d’envoyer trois nouveaux députés à Paris, dont JB Belley, ancien esclave et 1er député noir de l’histoire. C’est en leur présence que la Convention décide de généraliser l’abolition le 4 février 1794.

Celle-ci ne sera pas appliquée en Martinique, passée aux Anglais, ni à La Réunion, en raison du refus des colons. En Guadeloupe et en Guyane, Bonaparte imposera en 1802 le rétablissement de l’esclavage. Quant à Saint-Domingue, irréductible, elle prendra son indépendance sous le nom d’Haïti le 1 janvier 1804.

La traite française aux côtes d’Afrique. De la 1ère abolition de l’esclavage à l’Empire napoléonien

Par Eric Saugera, historien

Bien qu’elle n’ait jamais été abolie officiellement, la traite esclavagiste vers les colonies françaises est rendue caduque par l’abolition de l’esclavage par la Convention en 1794 et par la perte de deux destinations phares des négriers français : la Martinique passée sous occupation britannique (1794), et surtout Saint-Domingue depuis la révolution noire (1791). Sans compter avec la supériorité maritime anglaise qui oppose à la navigation française au long cours un obstacle rédhibitoire [1].

Commerce des esclaves ; Comme les nègres rament debout

Relation d'un voyage fait en 1695, 1696 et 1697 aux côtes d'Afrique, détroit de Magellan, Brézil, Cayenne et isles Antilles par une escadre des vaisseaux du roy commandée...

© Bibliothèque Nationale de France

Les grands historiens français de la traite, dans leur patient recensement des expéditions de traite, Jean Mettas et Serge Daget, avaient donc laissé de côté la période courant entre l’année 1793, qui clôt le Répertoire de Mettas, et l’année 1814 qui ouvre celui de Daget [2], Toutefois, deux événements concomitants ouvrent une fenêtre aux négriers en 1802 : le traité d’Amiens du 27 mars 1802, qui marque un éphémère retour de la paix, et la loi du 20 mai 1802, qui rétablit l’esclavage dans les colonies.

Après des années de guerre, le Consulat signait donc la paix avec le Royaume-Uni, qui lui restituait les colonies des Petites Antilles (Martinique, les Saintes, Tobago, Sainte-Lucie), plus l’îlot de Gorée en Afrique.

La nouvelle de la paix reçut un vibrant accueil dans toutes les villes portuaires durement touchées par les effets de la récession économique. Seule la guerre de course avait permis d’attendre des jours meilleurs. La paix garantissant la liberté de naviguer, la France prit des mesures fortes pour accompagner cette possibilité retrouvée de courir les mers et d’accéder à ses colonies. L’une d’elles consistait à rétablir rapidement l’esclavage, tant on accusait son abolition d’avoir accéléré la ruine du commerce. Bonaparte n’ayant jamais explicitement abordé le sujet, les historiens divergent dans leurs interprétations [3] ; entre « démence coloniale » et « politique prudente et pragmatique », Thomas Pronier tranche, lui, pour une vision claire de Bonaparte dès le début de son accession au pouvoir sur le devenir des colonies et de leurs habitants : « Tout ce qu’il fait, tout ce qu’il tente et ne peut se réaliser pour des raisons qui tiennent au rapport des forces militaires, tout cela obéit à une logique de restauration qui inclut nécessairement le rétablissement de l’esclavage », assure-t-il. Cette logique aurait été à l’œuvre moins de cinq semaines après le coup d’État du 18 Brumaire. La Constitution du 22 frimaire an VIII prépare en effet le terrain avec l’art. 91 dont la brièveté le ferait oublier s’il n’était capital : « Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales. » permettrait donc le moment venu de reprendre la liberté et la citoyenneté octroyées aux Noirs dans un moment d’exaltation révolutionnaire jugé coupable. Dans ce contexte, cela ne surprend pas que Bonaparte se soit si vite entouré d’esclavagistes notoires, ex-membres de l’administration coloniale d’Ancien Régime et autres gens connus pour leurs opinions anti-abolitionnistes. Les écrits se multiplièrent qui justifièrent l’importance des colonies pour l’économie nationale et le bien-fondé de l’esclavage pour le développement de ces colonies, ainsi celui de Baudry Deslozières, réquisitoire contre l’abolition au titre sans équivoque : Les égaremens du nigrophilisme (1802) ; ainsi ceux de Pierre Labarthe, donnant des instructions utiles à la traite des Noirs : Voyage au Sénégal (1802) et Voyage à la côte de Guinée (1803).

Au terme de son argumentation, Thomas Pronier écrit qu’il suffisait que le Premier consul « puisse trouver un intérêt géopolitique majeur au retour de l’esclavage pour que la décision finale soit prise. Son entourage lui fit entrevoir dans cette mesure la condition du retour à la prospérité coloniale. Aucune pensée théorique n’y faisait obstacle chez lui ». Ce n’était pas un homme cruel, écrit Jean Tulard, son biographe ; pas davantage un humaniste, mais un opportuniste, à coup sûr.

Dans cette perspective, le 7 avril 1802, le Premier consul reçut en audience à Paris les députés extraordinaires des ports de Bordeaux, Marseille et Nantes auxquels il fit comprendre que le commerce de la traite aurait bientôt lieu comme autrefois.

Le mois suivant, le Corps législatif votait à une large majorité la loi du 20 mai 1802 qui revenait sur les principes du décret du 4 février 1794. L’esclavage était rétabli dans les îles restituées à la France en exécution du traité d’Amiens (la Martinique) et maintenu dans celles qui n’avaient pas appliqué la loi abolitionniste (La Réunion, les Seychelles, et l’Île de France, dans l’océan Indien). La même loi autorisait la traite des Noirs et leur introduction dans les colonies françaises, conformément aux règlements existants avant 1789. L’heure est au réalisme économique. Les milieux d'affaires, soutenus par des groupes de pression d’Ancien Régime composés de responsables politiques et de colons de l’île de Saint-Domingue que Bonaparte veut reconquérir, vont réactiver très vite la mécanique négrière.

Et l’économie redémarra dans les campagnes et à la ville, de l’atelier à la manufacture, de la voilerie aux chantiers navals, du détail au négoce, de la banque à l’assurance. Tout concourut à stimuler l’appétit négrier. Les gazettes commerciales publièrent des dizaines d’avis à l’adresse des armateurs — ainsi, le 4 sept. 1802, celui du serrurier Beaulieu, rue Racine à Nantes, vantant son savoir-faire ès colliers, chaînes, fers, poucetiers, et cadenas. La Rochelle excepté, seize ports métropolitains et coloniaux effectuèrent 82 armements négriers pour les côtes occidentale et orientale de l’Afrique : 22 à Bordeaux, 14 à Nantes, onze au Havre, cinq à Marseille, Honfleur, et Saint-Malo, trois à Lorient, Bayonne, et Saint-Louis (Sénégal), deux à Dunkerque et Dieppe, Cayenne et Port-Louis (Île de France) qu’on a retenu pour mémoire, un à Cherbourg, Morlaix, et Marans. Ce sont plus de vingt mille Africains que cette reprise de la traite sous Bonaparte déracina de leur sol.

La reprise de la guerre dès mai 1803 rendit la maîtrise des mers aux Anglais et interdit tout nouveau départ négrier de la métropole jusqu’à la chute de Napoléon en 1814 et l’avènement de la Première Restauration. De retour pour cent jours, Napoléon en profita pour interdire la traite le 30 mars 1815, sorte de clin d’œil à destination des Anglais qui l’avait précédé en 1807. Il reviendra à la Seconde Restauration d’y mettre laborieusement, mais définitivement fin.

[1] Éric Saugera « Guerres et traites françaises aux côtes d’Afrique. De la Révolution à Napoléon », in Outre-Mer. Revue d’histoire, n° 408-409, décembre 2020, Paris, SFHOM, p. 15-466. Cette première livraison présente les sites de Rochefort, Saint Louis (Sénégal), Cayenne, Marans, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Marseille, Port-Louis (Île de France). La seconde, prévue pour décembre 2021, présentera Ostende-Bruges, Calais, Dunkerque, Dieppe, Rouen, Le Havre, Honfleur, Cherbourg, Saint-Malo, Morlaix, Lorient, Nantes.

[2] On rappelle ici leurs titres : Jean Mettas, Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle. t. 1 : Nantes. éd. par Serge Daget, Paris, SFHOM, 1978, 795 p. ; t. 2 : Ports autres que Nantes. éd. par Serge et Michèle Daget, idem, 1984, 972 p. – S. Daget, Répertoire des expéditions négrières françaises à la traite illégale, 1814-1850, CRHMA, Université de Nantes, 1988, 603 p

[3] Voir Y. Bénot, La démence coloniale sous Napoléon, Paris, La Découverte, 1992. – Cl. Wanquet, La France et la première abolition de l’esclavage. Le cas des colonies orientales, Paris, Karthala, 1998. – T. Pronier, « L’implicite et l’explicite dans la politique de Napoléon », in Yves Bénot, Marcel Dorigny (éd.), Rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises (1802), Paris, Maisonneuve & Larose, 2003.

Le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe

Par Benoît Julien, directeur des Archives départementales de la Guadeloupe

L'esclavage rétabli de facto

Aboli le 7 juin 1794 par les commissaires de la Convention nationale Victor Hugues et Pierre Chrétien, l’esclavage est officiellement rétabli à la Guadeloupe le 14 mai 1803 quand le capitaine-général Jean Ernouf promulgue un arrêté consulaire signé plusieurs mois auparavant par Napoléon Bonaparte, premier consul. Ce texte stipule que la colonie de la Guadeloupe et dépendances « sera régie à l‘instar de la Martinique, de Sainte-Lucie, de Tobago et des colonies orientales par les mêmes lois qui y étaient en vigueur en 1789 ». Si le mot « esclavage » n’apparaît nulle part, ce texte met néanmoins un terme juridique à la période connue sous le nom de « liberté générale » ; il est également la dernière étape d’un rétablissement progressif et insidieux du système servile dont les archives gardent la trace, autant dans les différents règlements de police rurale ou les documents administratifs, que dans les registres d’état civil, les testaments, les inventaires de biens, les donations, les « désistements de services » et les actes de vente. En voici quelques exemples conservés aux Archives départementales de Guadeloupe.

Portrait du général Antoine Richepance

Militaire de carrière, révélé par les guerres révolutionnaires et promu général à 26 ans sur le champ de bataille, Antoine Richepance est envoyé à la Guadeloupe en avril 1802 à la tête d’une armée de 3500 soldats. Dans une colonie dirigée depuis plusieurs mois par des officiers de couleur et un conseil provisoire de gouvernement, l’objectif de cette expédition est de rétablir l’ordre consulaire mais également de profiter de la paix signée avec l’Angleterre pour relancer les échanges commerciaux et donc faciliter la production des denrées coloniales, à commencer par le sucre. Pour ce faire, l’horizon est bien de mettre fin à la « liberté générale » pour rétablir dès que possible une organisation sociale fondée sur l’esclavage et sur les préjugés de couleur, qui apparaissent aux yeux de Bonaparte et de son entourage comme un gage de réussite économique et l’assurance d’une bonne administration des colonies.

A l’issue de trois semaines de violents affrontements, Richepance vient à bout des résistances incarnées par Louis Delgrès et le combat désespéré de l’habitation d’Anglemont près de Matouba. Richepance profite peu de ses succès militaires puisqu’il meurt de la fièvre jaune le 3 septembre 1802. Si le temps lui manque pour rétablir officiellement l’esclavage, il prend des décisions lourdes de conséquences ; le 17 juillet 1802, il signe ainsi un arrêté qui limite aux seuls Blancs la qualité de citoyens, qui supprime la rémunération due aux cultivateurs par les propriétaires et qui instaure sur les habitations un régime proche de celui en vigueur avant 1789.

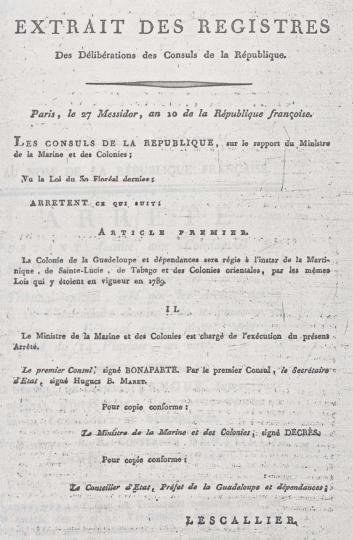

Arrêté consulaire du 27 messidor an XI (16 juillet 1802)

Cet arrêté accompagne une circulaire adressée le 26 mai 1803 par le préfet colonial Daniel Lescallier aux commissaires des quartiers de la Guadeloupe. Rédigé en juillet 1802, reçu par les autorités locales en septembre de la même année, il prévoit le retour à la Guadeloupe des dispositions juridiques en vigueur avant la Révolution. Richepance meurt sans en avoir pris connaissance et son remplaçant, l’amiral Raymond de Lacrosse, craignant un soulèvement de la population, préfère ne pas le divulguer tant qu’il n’est pas complètement maître de la situation. C’est finalement le général Ernouf qui ordonne sa publication officielle comme une conclusion logique aux mesures prises à partir du mois de juillet 1802 pour mettre fin à la « liberté générale » et rétablir un système fondé sur le travail servile et la discrimination raciale.

La circulaire reprend les arguments avancés par les autorités ; l’intention est d’en finir avec les « cultivateurs divagants » qui ont quitté les habitations de leurs anciens maîtres et surtout de fournir à ces derniers la main-d’œuvre nécessaire à la relance rapide des productions coloniales et notamment du sucre. Mais les autorités attendent des maîtres rétablis dans leurs prérogatives qu’ils sachent faire preuve d’une « bienfaisante humanité » par « tous les bons traitements possibles » qui soient compatibles avec la discipline du régime colonial.

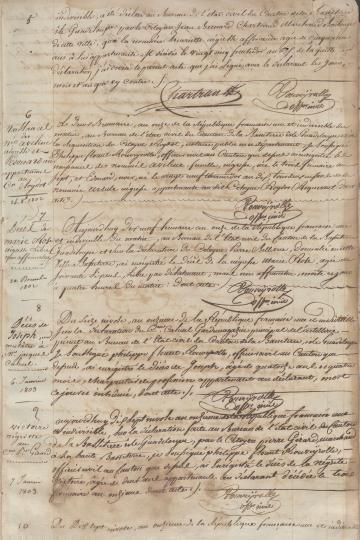

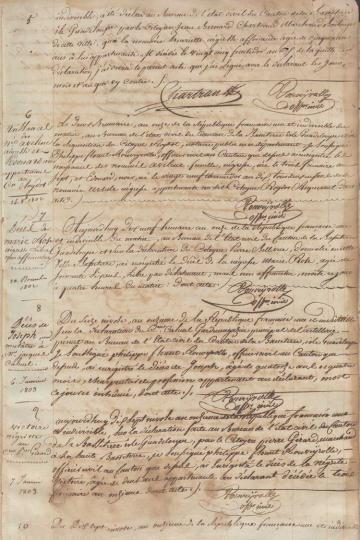

Le retour à l'esclavage à travers les actes notariés

Si la couleur de peau et les anciens liens de dépendance sont mentionnés dès 1795 dans les registres de naissances, de mariages et de décès tenus par les officiers d’état civil de Basse-Terre, on parle encore au début de l’année 1802 du « citoyen Pierre Bouteiller, homme de couleur », rappelant ainsi sa qualité de personne libre, jouissant d’une égalité formelle devant la loi. Plus on avance dans l’année et plus les mots choisis par les rédacteurs des actes d’état-civil traduisent les évolutions intervenues à la Guadeloupe. Le qualificatif de citoyen disparaît bientôt et il ne subsiste que la couleur de peau et le statut personnel : Ursule, dite Ya, « mulâtresse affranchie », Flore, « négresse libre », Jean-Baptiste Beuze, « métis libre de naissance ». « Figure également le rappel des anciens liens de dépendance : la « citoyenne noire » Elize qui était « ci-devant au citoyen Langlais », orfèvre ; la citoyenne Marie, « capresse, ci-devant au citoyen Delcourt », marchand. Dès la fin du mois de juillet 1802, le retour en arrière est accompli et si le terme d’esclave n’est pas encore employé, l’appartenance à un propriétaire est cette fois-ci clairement exprimée.

Entre le mois d’août 1802 et le début janvier 1803, Philippe Florent Rouveÿrolle, officier d’état civil, enregistre ainsi le décès de Joseph, âgé de 14 ans, « mulâtre à M. Jacques Calmel, garde-magasin principal de l’Artillerie » et celui de Victoire, « négritte appartenant au citoyen Pierre Girard, marchand à la haute Basse-Terre ». Sur le même registre, il note au mois d’août 1802 les naissances des « nommés Aveline, négresse et Edouard, noir, appartenant au citoyen Roydot ». Leur mère s’appelle Ursule et elle mentionnée comme étant également la propriété du déclarant. A cette époque Claude-François Roydot, originaire de Bourgogne, exerce la profession de notaire public à Basse-Terre après avoir été greffier auprès du tribunal de l’amirauté et de la sénéchaussée de Guadeloupe.

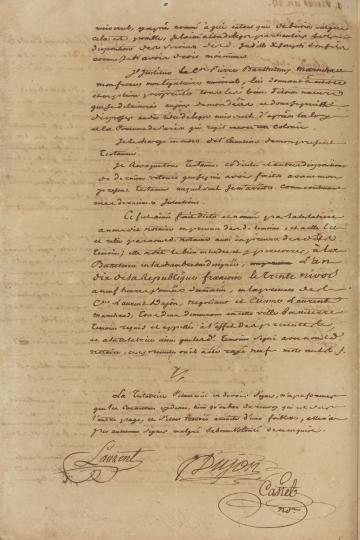

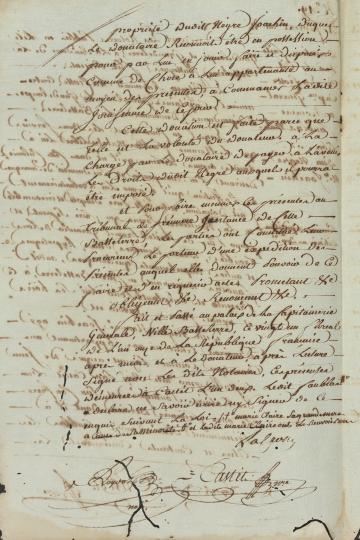

Le 20 janvier 1802 à neuf heures du matin, Jean-Guillaume Castel, notaire à Basse-Terre est appelé au domicile d’une mourante afin de recueillir ses dernières volontés. Agée d’environ 77 ans et veuve du négociant Bacquey, Marie-Thérèze Marucheau est malade et souhaite dicter ses dernières volontés. Son testament mentionne deux domestiques : Zéphérine, mulâtresse créole âgée d’environ 26 ans et Marie-Anne, métisse de 17 ans. La testatrice entend qu’à son décès, les deux femmes et leurs enfants « jouissent et disposent à leur profit de leurs travaux, pendant leur vie sans être obligées d’en rendre compte à qui que ce soit parmi mes héritiers et représentants ». Si d’un point de vue juridique il ne s’agit pas de l’affranchissement de deux esclaves, dans les faits, Marie-Thérèze Marucheau accorde à ses deux domestiques une liberté dont elles ne jouissaient manifestement pas jusqu’à présent. Elle estime avoir pleinement le droit d’agir ainsi et son notaire ou les témoins présents dans la chambre ne pensent pas autrement. En période de « liberté générale », sa décision traduit la signification réelle du statut de « domestique », une servitude qui ne dit pas son nom.

Elle décide en revanche que son autre domestique Judith, « négresse africaine » restera attachée au service de son frère Pierre Barthélemy Marucheau qu’elle désigne comme exécuteur testamentaire. Ce dernier la recevra « à titre de legs particulier » et pourra bénéficier de ses services « comme j’y avais droit moi-même ». Quant aux deux enfants de Judith, Catherine Julienne dite Yoyotte et Joseph, le testament accorde sa liberté à la première et maintient le second auprès de Pierre Barthélemy Marucheau dans une situation de dépendance. Marie-Thérèze Marucheau meurt ce même 20 janvier 1802.

le 30 nivôse an X (20 janvier 1802). Arch. dép. Guadeloupe, 2 E 2/207, minutes de maître Castel, notaire à Basse-Terre.

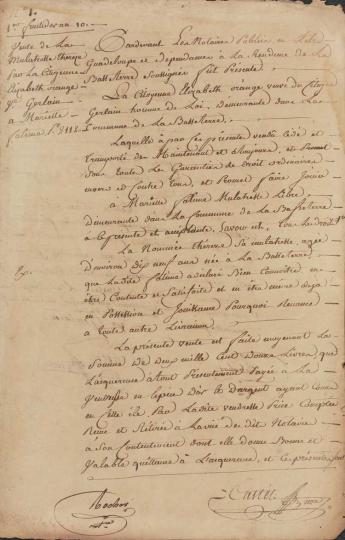

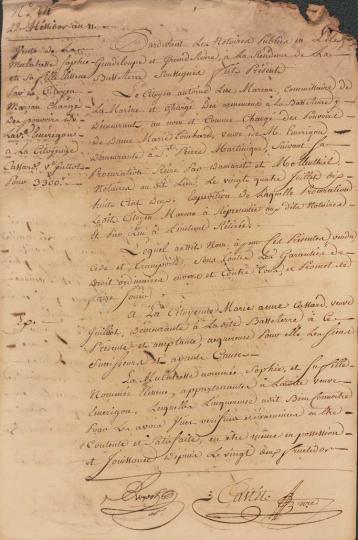

Ce document authentifie la vente de Thérèze, présentée comme une mulâtresse âgée de 19 ans, née à la Basse-Terre et appartenant à la citoyenne Elizabeth Orange, veuve Gerlain. Le mot « esclave » ne figure pas dans le document mais les clauses du contrat sont suffisamment explicites : Elizabeth Orange cède « tous les droits de propriété, possession et jouissance qu’elle a sur la nommée Thérèze… ». La vente est faite au comptant, moyennant la somme de 2112 livres payées « en espèces d’or et d’argent ayant cours en cette île ». L’acheteuse se nomme Mariette Fatime, une mulâtresse libre demeurant à Basse-Terre ; qui déclare de son côté être déjà en possession de Thérèze.

Un mois plus tôt, le 17 juillet 1802, le général Richepance a pris un arrêté qui s’apparente à un retour effectif de l’esclavage et ouvre la voie à de telles transactions. Sauf à pouvoir faire la preuve de leur situation, les noirs et les hommes de couleur sont tenus de retourner chez leurs anciens maîtres à qui les autorités confient de nouveau la police particulière sur leur habitation, avec droit de punition et d’enfermement. La rémunération des cultivateurs est abolie, le temps de travail est précisé ainsi que les obligations du maître à l’égard des « individus attachés à leurs habitations », autant de dispositions inspirées de la législation d’Ancien Régime sur l’esclavage.

Un autre acte de désistement passé devant le même notaire nous apprend que Thérèze rachète sa liberté moyennant une somme identique de 2112 livres « quelle a ramassées par ses travaux et épargnes ».

Arch. dép. Guadeloupe, 2 E 2/211, minutes de maître Castet, notaire à Basse-Terre.

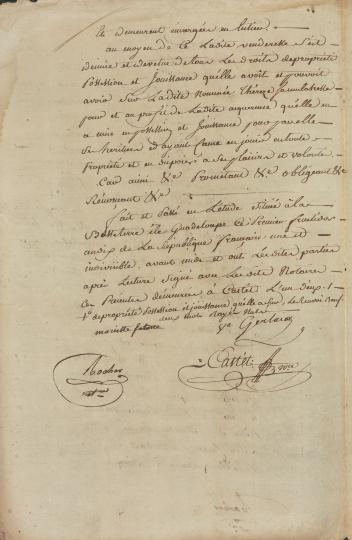

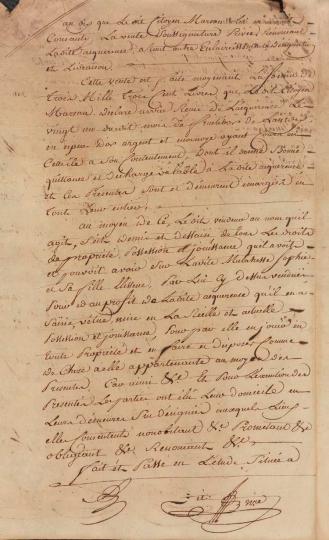

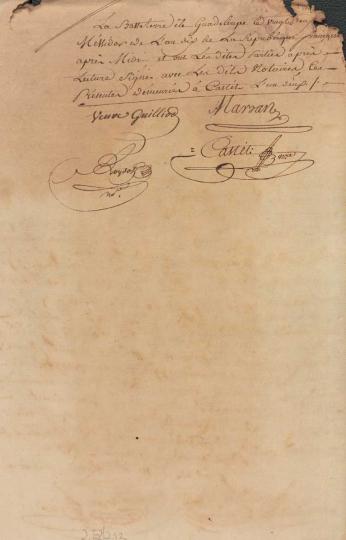

Démarche inhabituelle, maître Castet, notaire à Basse-Terre, se rend le 11 mai 1803 au palais de la capitainerie générale pour authentifier une donation et en garder la trace dans ses minutes. Mais le donateur occupe le premier rang ; il s’agit de l’amiral Raymond de Lacrosse, ancien capitaine-général de la Guadeloupe, qui vient de céder sa place au général Jean Ernouf, son successeur nommé par Bonaparte. Avant de quitter l’île définitivement, il a décidé de récompenser l’un de ses serviteurs, un libre de couleur nommé Faublas, en lui faisant le don irrévocable « d’un nègre nommé Joachim, âgé d’environ trente ans ». Faublas n’est pas encore majeur et c’est sa mère, Marie-Claire, qui accepte la donation en son nom. Faublas reconnaît être en possession de Joachim « pour, par lui, en jouir, faire et disposer comme de chose lui appartenant… ». L’acte précise que l’amiral Lacrosse a lui-même acheté Joachim le 2 décembre 1802, auprès de Jean Lassalle, et que maître Castet avait déjà authentifié cette première transaction, effectuée moyennant la somme de 1518 livres.

Joachim vient de Saint-Pierre de la Martinique où Jean Lassalle l’avait acheté en octobre 1802, de manière légale puisque l’esclavage n’avait pas été aboli à la Martinique. On peut souligner en revanche que le 11 mai 1803, l’arrêté consulaire rétablissant à la Guadeloupe le régime juridique antérieur à la Révolution n’a pas été promulgué et que l’esclavage n’est pas encore officiellement rétabli.

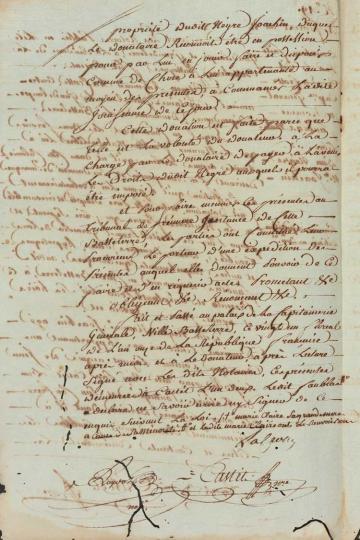

Le 11 juillet 1803, le rétablissement de l’esclavage est officiel depuis plusieurs semaines quand Antoine Luc Marsan, commissaire de la Marine, se présente à l’étude de Me Castet. Né en 1755 à Basse-Terre, issu d’une famille anciennement implantée dans l’île, Marsan a fait toute sa carrière à la Guadeloupe dans les bureaux de l’administration et de la comptabilité. Mais en l’occurrence, il agit ici à titre privé, comme chargé de pouvoir de Marie Touchard qui est demeurée à Saint-Pierre de la Martinique où elle habite. Sa mission est de vendre à Marie-Anne Cassard, une habitante de Basse-Terre, « la mulâtresse dénommée Sophie et sa fille nommée Elissène ». Le prix de la transaction s’élève à 3300 livres en monnaie d’or et d’argent ayant cours à la Guadeloupe. Me Castet est chargé d’authentifier la transaction et de rédiger l’acte.

Il s’agit en réalité de régulariser une vente à laquelle le droit ne fait plus obstacle désormais, même symboliquement. La transaction a eu lieu plusieurs mois auparavant, le 8 septembre 1802, sous signature privée et sans publicité. Depuis cette date, Marie-Anne Cassard se considère « en possession et jouissance » de Sophie et de son enfant. C’est désormais la loi qui le lui dit.

Arch. dép. Guadeloupe, 2 E 2/212, minutes de maître Castet, notaire à Basse-Terre.

Présentation des Archives départementales de la Guadeloupe

Créées en 1951, les Archives départementales de la Guadeloupe ont pour vocation d’assurer la collecte, le traitement, la conservation et la valorisation du patrimoine archivistique de la Guadeloupe. Les fonds sont issus des différentes administrations et organismes publics qui se sont succédés dans l’île depuis son rattachement à la France, auxquels s’ajoutent des archives d’origine privée, archives familiales ou personnelles, fonds d’associations, d’entreprises, papiers d’historiens ou de chercheurs, etc. Ces archives représentent aujourd’hui plus de 6000 mètres linéaires de documents allant de la mi-XVIIe siècle à nos jours. Elles continuent de s’enrichir par les versements administratifs, les acquisitions ou les dons.

Napoléon et la mémoire antillaise

En 1802, Napoléon rétablit l’esclavage. Cette vidéo, réalisée par Mathieu Glissant dans le cadre de l'exposition Napoléon (2021) à Paris, fait le point et contextualise cette décision. A partir de l'expérience historique guadeloupéenne, elle explicite les contours de l'histoire et de la mémoire. L’occasion de regarder notre passé en face et de comprendre l’héritage d’une époque charnière de notre histoire.

L'exposition Napoléon a été coproduite par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, La Villette et Re/Adonis.

La Fondation pour la mémoire de l'esclavage a contribué à l'espace dédié à la question de l'esclavage et de la politique coloniale de Napoléon.

L’esquive réunionnaise

Par Damien Vaisse, directeur des Archives départementales de La Réunion

L’effervescence politique

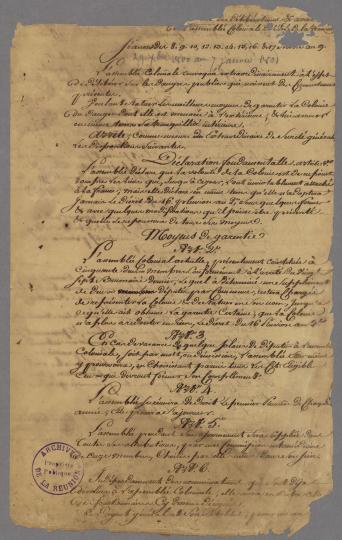

Une Assemblée générale fut élue dans l’enthousiasme le 25 mai 1790 et devint, en octobre 1790, l’Assemblée coloniale avec 137 membres élus. Les nouvelles des changement survenus en métropole furent accueillies avec enthousiasme. Depuis longtemps les colons demandaient à prendre part aux décisions politiques. Par une circulaire du 4 décembre 1789, les administrateurs Charpentier de Cossigny et Duvergé invitèrent les commandants de quartiers à convoquer les habitants en assemblées paroissiales pour leur demander « s’ils désirent ou non l’établissement d’une Assemblée coloniale ». Sur le modèle des états généraux convoqués en France, les paroisses de la colonie s’organisèrent en assemblées locales. Une Assemblée générale fut élue dans l’enthousiasme le 25 mai 1790 et devint, en octobre 1790, l’Assemblée coloniale avec 137 membres élus.

L’Assemblée coloniale conduisit plusieurs réformes importantes : la mise en place de municipalités élues en remplacement des commandants de quartiers ; le remplacement de la milice par la garde nationale ; la création des juges de paix et des jurys populaires. La colonie était désormais représentée à l’Assemblée nationale par des députés.

L’Assemblée coloniale entreprit de à rédiger une constitution insulaire sur le modèle de la constitution française de 1791. Les « bases de la Constitution et organisation provisoire de la colonie » du 18 février 1793 affirmaient l’autonomie de la colonie au sein de l’ensemble national.

La question des esclaves et des Libres de couleur

En août 1789 la Constituante avait promulgué la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, mais dès mars 1790 la même assemblée avait mis les colons et leurs propriétés sous la sauvegarde de la Nation, garantie implicite du maintien de l’esclavage.

Dans une pétition du 21 avril 1791 à l’Assemblée nationales, les colons avaient réaffirmé le nécessaire maintien de l’esclavage pour la tranquillité et la prospérité de l’île. Les autorités réunionnaises limitèrent également les droits accordés aux libres de couleur. Le décret de l’Assemblée nationale du 15 mai 1791 octroyait des droits politiques aux gens de couleurs « nés de père et mère libres », et la loi du 4 avril 1792 instaurait l’égalité entre les gens de couleur libres et les blancs. A La Réunion, ce n’est que le 4 avril 1793 que les Libres de couleurs se virent conférer des droits politiques, avec néanmoins des conditions : avoir plus de 25 ans, habiter la colonie depuis 2 ans, n’être pas domestique et payer des impôts.

Les Libres de couleur jouèrent un rôle important dans les « chaumières », équivalent des « clubs » révolutionnaires.

Les Sans-Culottes au pouvoir

Après la décapitation de Louis XVI (21 janvier 1793), l’île ne pouvait plus garder les marques de l’Ancien Régime. En vertu du décret du 19 mars 1793, l’île Bourbon prit le nom de La Réunion. L’idéologie jacobine se renforçait dans l’île. Dans la nuit du 11 au 12 avril 1793 une expédition venue de l’île de France arrêta par surprise certains chefs royalistes présumés, dont le gouverneur Duplessis, et le commissaire civil Tirol, envoyé par la Constituante. La prise du pouvoir par les Sans-Culottes ne se traduisit néanmoins pas par une épuration sanglante.

Le décret d’abolition du 4 février 1794 à La Réunion

Suite à l’insurrection des esclaves de Saint-Domingue en août 1791, le commissaire de la République Sonthonax avait proclamé la libération des esclaves le 29 août 1793 pour sauver l’autorité française dans l’île convoitée par les Espagnols et les Britanniques. Trois députés de Saint-Domingue envoyés par Sonthonax convainquirent la Convention girondine d’abolir l’esclavage dans toutes les colonies, ce qu’elle fit par le décret du 16 pluviôse an II (4 février 1794).

Trois députés de Saint-Domingue envoyés par Sonthonax convainquirent la Convention girondine d’abolir l’esclavage dans toutes les colonies.

A La Réunion, l’Assemblée coloniale décida le 7 août 1794 de suspendre momentanément la traite ; sur ce point elle allait au-delà de la Convention, qui avait seulement supprimé, le 27 juillet 1793, les primes à la traite, et non la traite. Mais l’interdiction de la traite répondait surtout à des préoccupations sanitaires, pour éviter les épidémies, et pour l’écrasante majorité des colons il n’était pas question de renoncer à l’esclavage.

Seules quelques voix, telles celle du curé Lafosse, se prononçaient pour l’abolition. Lemarchand, ancien maire de Saint-Paul et député de la Réunion, appelait de ses vœux l’application de « cette loi bienfaisante pour l’humanité en général ». Les esclaves eurent vraisemblablement connaissance assez tôt du décret d’abolition, mais manifestèrent peu leur révolte.

La chute du gouverneur Duplessis, organisée par les Sans-Culottes des deux îles en avril 1794, porta au pouvoir les révolutionnaires les plus durs. Malgré la chute de Robespierre le 9 thermidor an II (27 juillet 1794) ils se maintinrent jusqu’aux derniers mois de 1795. Le retour au pouvoir des conservateurs se traduisit par la suppression en janvier 1796 des sociétés populaires.

Mais la grande préoccupation restait celle du « fatal décret » de l’abolition. Les arguments pour ne pas l’appliquer étaient toujours les mêmes. Les Mascareignes contribuaient à la richesse et à la puissance militaire de la France ; elles avaient combattu contre les Anglais. Semer le trouble dans ces îles favoriserait les contre-révolutionnaires et des Anglais. Les esclaves, livrés à eux-mêmes dans une liberté à laquelle ils n’étaient pas préparés, seraient les premières victimes de l’abolition.

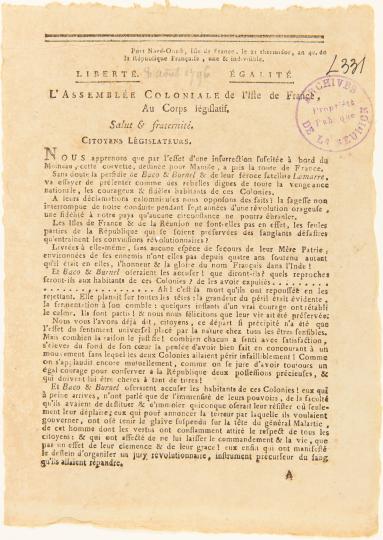

Le Directoire nomma le 25 janvier 1796 deux commissaires pour faire respecter l’abolition dans les Mascareignes : René Gaston Baco de La Chapelle, membre du Conseil des Cinq-Cents, qui avait combattu contre les Vendéens, et Etienne Laurent Pierre Burnel, avocat, qui avait vécu plus de trois ans à l’île de France. Partis de Rochefort avec une petite armée, ils arrivèrent à Port-Louis le 18 juin 1796 et s’installèrent au palais du Gouvernement. Après quelques jours de discussions, les colons de l’île de France les rembarquèrent de force, avec l’aide du gouverneur Malartic.

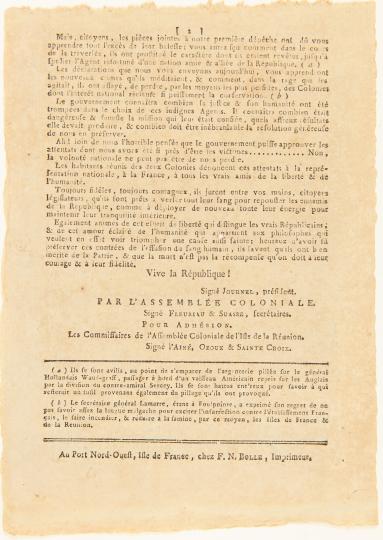

A La Réunion, l’Assemblée coloniale approuva entièrement le renvoi de Baco et Burnel , en arguant du risque d’une sécession de la colonie appuyée par les Anglais afin d’éviter l’exécution du décret.

Une île coupée de la France.

Le refus d’appliquer le décret d’abolition, le renvoi de Baco et Burnel, le maintien de l’Assemblée coloniale théoriquement supprimée par la Constitution de l’an III mettaient la colonie hors-la-loi. L’île vivait dans une sorte d’autonomie de fait, coupée commercialement et financièrement de la métropole. Elle émettait son propre papier-monnaie.

La réaction politique et sociale de l’Assemblée coloniale se durcit. Tout propos ou comportement jugé favorable à l’abolition était sanctionné. Les Jacobins résistèrent en particulier dans le Sud où, en mars-avril 1798 on les vit à la tête d’un vaste mouvement insurrectionnel. Le gouverneur Jacob parvint à éviter la guerre civile et les meneurs, dont le père Lafosse, furent envoyés aux Seychelles. L’Assemblée brisa un autre soulèvement à Saint-Denis en février 1799, porté par une partie de la Garde nationale. Un supposé complot d’esclaves à Sainte-Rose en novembre 1799 fut durement sanctionné par des exécutions.

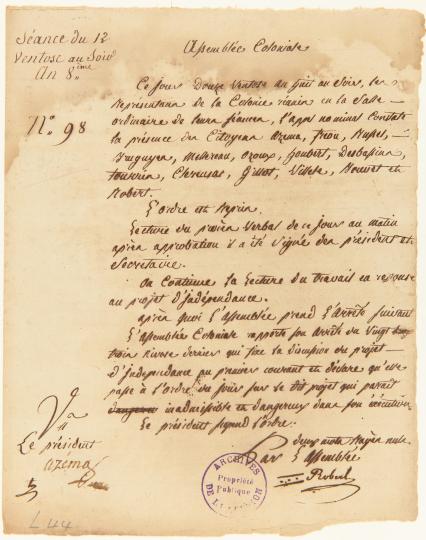

Pour éviter l’abolition de l’esclavage, certains dirigeants envisageaient l’indépendance de l’île ou le ralliement à l’Angleterre. Le gouverneur général Malartic vint de l’île de France à La Réunion en janvier 1800 pour calmer les esprits. Le projet d’indépendance fut finalement jugé « inadmissible et dangereux dans son exécution » et abandonné par un vote de l’Assemblée coloniale le 3 mars 1800.

Des troubles s’élevèrent encore à Saint-André, en avril 1801 mais les loyalistes l’emportèrent. Les dirigeants coloniaux ne furent pleinement rassurés qu’au milieu de l’année 1802, après que par la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802) Bonaparte eût rétabli la traite et l’esclavage « conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789 ».

Retour à l’ordre

Le régime bonapartiste reprit la main sur les Mascareignes. L’essentiel des pouvoirs se trouvait concentré en la personne du général Decaen, nommé capitaine-général. Les assemblées furent dissoutes en 1803.

Le régime de Decaen se caractérisa par une politique raciale très dure : maintien de l’esclavage dans ses formes anciennes, répression accrue du marronnage, durcissement des conditions d’affranchissement, interdiction des mariages mixtes.

Les libres de couleur firent également les frais du nouveau régime, en perdant tous leurs droits politiques et une partie de leurs droits civils.

L’épisode anglais

Minées par la crise économique à partir de 1806 et livrées à leurs seules forces par Napoléon, les Mascareignes durent se rendre aux Anglais. Débarqués le 7 juillet 1809, ils obtinrent dès le lendemain la reddition de l’île, qui retrouva son nom de Bourbon.

L’administration des Britanniques ne fut aucunement favorable aux esclaves. Ils n’appliquèrent pas l’interdiction de la traite en vigueur dans les colonies anglaises depuis 1807. La règlementation restreignit les affranchissements et les tentatives de fuite ou de révolte étaient sévèrement réprimées. L’épisode le plus violent fut celui de la révolte des esclaves de Saint-Leu, capitale de la culture du café, en novembre 1811, qui se solda par la mort de vingt esclaves pris en embuscade et la condamnation à mort de trente autres.

Aux termes des guerres de l’Empire, le traité de Paris (30 mai 1814) prévoyait la rétrocession à la France de l’île Bourbon. Le 6 avril 1815 le nouveau gouverneur, Bouvet de Lozier, en prit possession au nom de Louis XVIII.

Les titres de la liberté. Libres de couleur en Guyane avant 1794

Par les Archives territoriales de Guyane

Le 16 frimaire an 11 (7 décembre 1802), un arrêté des consuls de la République rétablit l’esclavage en Guyane.[1]

Ce texte (où les mots « esclave » et « esclavage » ne sont jamais employés) crée la « circonscription de quartiers » : tous les noirs et gens de couleur existant sur les habitations ou assurant un service domestique qui ne peuvent justifier d’une liberté acquise avant le 14 juin 1794 « resteront irrévocablement acquis, eux et leur suite, à la propriété du maitre actuel ». Ils seront « conscrits » ou « attachés à la glèbe[2] ».

Détail de « Homo sum. humani nihil a me alienum puto . Je suis Homme et rien de ce qui intéresse l'Homme ne m'est étranger. »

Gravure

Voyage à l'Isle de France, à l'Isle de Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance, etc.... par un officier du Roi.

Amsterdam ; Paris : Merlin, 1773

© Bibliothèque Nationale de France

Victor Hugues, commissaire du gouvernement en Guyane[3], à qui est laissé toute liberté pour rétablir la législation antérieure à la Révolution, met en œuvre l’arrêté des consuls par son règlement du 5 floréal an 11 (25 avril 1803)[4].

Ce long texte organise très précisément le nouveau régime de « conscription », rétablissant la « police des ateliers comme avant 1789 », c’est-à-dire conformément au code noir de 1685.

Il règle aussi le sort des « affranchis » : d’une part « les gens de couleur de tout sexe et de tout âge qui jouissent de la liberté, soit par droit de naissance, soit par le bienfait de l’affranchissement » (article XLVI), d’autre part « les noirs ou gens de couleur des deux sexes » qui ont « acheté une propriété ou formé un établissement depuis 1793 » et qui peuvent donc « prétendre à la liberté » comme le prévoyait l’arrêté des consuls (article XLVI).

Chacune de ces deux catégories _ les libres de couleur affranchis avant 1794 et ceux qui étaient propriétaires devait remettre au secrétariat du gouvernement, dans le mois suivant la promulgation du règlement, les « titres ou déclarations » qui constataient leurs droits afin de conserver leur liberté.

L’enregistrement des titres d’affranchissement effectué à cette occasion est parvenu jusqu’à nous : conservé aux archives territoriales de Guyane sous la cote L 68, il se présente sous la forme d’un cahier en papier de 30 pages, manuscrit.

Y sont enregistrés, dans l’ordre chronologique où ils ont été déportés au secrétariat du gouvernement, 166 actes, datés de 1763 à 1792, ainsi qu’un acte de 1718[5]. Il s’agit, dans la majorité des cas, d’affranchissements demandés par le(s) maître(s) et approuvés par le gouverneur (146 actes [6] ). On compte aussi quatre actes notariés[7], deux affranchissements décidés par le gouverneur pour services rendus par des « esclaves du Roi »[8] et quatre actes d’état civil (mariage et baptême)[9], auxquels on peut joindre le contrait de mariage dénommé Anastase (acte n° 135) qui a épousé son esclave, ce qui affranchissait cette dernière (code noir, article 9)[10].

Sont également enregistrées neuf décisions de justice, qui portent tout affranchissement d’esclaves d’origine amérindienne[11], selon une jurisprudence constante, fondée sur l’ordonnance royale de 1739[12].

Dans 14 actes[13], les maitres qui accordent la liberté à leur esclaves sont des libres de couleur. Dans six cas, il s’agit de l’affranchissement de membres de la famille du demandeur : mère et frère (acte n° 10), enfants (actes no 11, 55 et 74) ou épouse (acte n° 107 et 118).

Ces actes enregistrés fournissent 367 noms de « libres de couleur », affranchis, maîtres ou parties d’un acte d’état civil : ils sont tous repris dans l’index nominatif qui suit l’édition du texte. Comme quelques personnes apparaissent sans doute plusieurs fois (par exemple, Pierre Papillon, no 84, est surement le même que le Pierre dit Papillon de l’acte n° 52), le nombre total de personnes est sans doute, mais de peu, inférieur à ce chiffre.

Il ne s’agit pas d’un recensement exhaustif des « libres de couleur » ayant existé en Guyane avant 1794 : il est probable en effet que plusieurs n’aient pas fait enregistré leur titre, soit qu’ils se soient fait enregistrer comme propriétaires (selon l’article XLVI du règlement de 1803), soit qu’ils fussent morts au moment du recensement.

Cependant, si l’on considère que le nombre des « libres de couleur » était de 483 en 1788, ces 367 personnes, ou environ, représentent une part significative de cette population.

Cet enregistrement est donc d’un grand intérêt : il apporte notamment des informations sur les pratiques de l’affranchissement au XVIIIe siècle et sur l’onomastique des esclaves, et complété par d’autres documents, il est une source généalogique précieuse sur les familles d’origine servile. On notera par exemple l’affranchissement en 1781 par le chevalier de Behague de François Virgile, à l’origine d’une importante famille de notables « libres de couleur » puis créole du XIXe siècle en Guyane.

[Extrait d’introduction dans « Les titres de la liberté. Libres de couleur en Guyane avant 1794 » Edition commentée de l'enregistrement de 1803 (Archives territoriales de Guyane, L 68). Sources de l'histoire de l'esclavage et de ses abolitions en Guyane, 2. © Archives Territoriales de Guyane]

[1] La loi du 30 floréal an X (20 mai 1802), souvent présentée comme le texte qui rétablit l’esclavage dans les colonies françaises, ne concerne en fait que les colonies rendues par la Grande-Bretagne à la France en exécution du traité d’Amiens : la Martinique, Trinité-et-Tobago et Sainte-Lucie

[2] Sur la première abolition de l’esclavage de Guyane, puis son rétablissement, voir : Pouliquen (Monique), « L’esclavage subi, aboli, rétabli en Guyane de 1789 à 1809, dans Hrodej (Philippe), Dir., L’esclave et les plantations de l’établissement de la servitude à son abolition. Hommage à Pierre Plucho, Renne : Presses universitaires de Rennes, 2009, p.241-263.

[3] Victor Hugues (Marseille, 1762- Cayenne, 1826) fut gouverneur de la Guyane de 1800 à 1809.

[4] Archives territoriales de Guyane, L 6.

[5] Acte n° 161.

[6] Alors que le code noir de 1685, étendu à la Guyane en 1704, laissait toute liberté au maître d’affranchir ses esclaves, l’édit de 1724 (article 50), plus restrictif, a soumis tout affranchissement à l’autorisation supérieure.

[7] Actes n° 46, 87, 160 et 161

[8] Actes n° 47 et 120.

[9] Actes n° 23, 52, 97 et 113.

[10] Cet article 9 condamne les hommes libres qui auraient des enfants avec leurs concubines esclaves, à l’exception de « l’homme qui, n’était point marié avec une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l’Eglise, ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen & les enfants rendus libres et légitimes. »

[11] Actes n° 7, 24, 49, 79, 81, 133, 137, 147 et 151.

[12] Ordonnance qui défend de traiter des esclaves indiens et caraibes aux iles du Vent, Versailles, 2 mars 1739. Voir : Benoit Roux, « les Indiens caraibes, acteurs et objets de traite aux Antilles françaises (XVIIe-XVIIIe siècle), Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale, 2012, pp. 187-188, consultable en ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01015141/docuement

[13] Actes n° 8, 10, 11, 37, 51, 55, 59, 74, 78, 84, 107, 118, 122 et 156.

Les déportés guadeloupéens et haïtiens déportés en Corse et à Brest

Avec le rétablissement de l’esclavage par Napoléon en 1802, des centaines d’Antillais jugés rebelles, notamment les combattants de l’armée indigène de Saint Domingue et de Guadeloupe faits prisonniers furent déportés sur ordre de Leclerc, Rochambeau et Richepanse. Ils sont alors déportés en Corse et dans plusieurs autres villes de France telles Brest et Rochefort pour y effectuer des travaux forcés.

Employés dans des conditions difficiles afin de construire des routes dans des sentiers montagneux, ou dans la fortification des ports, beaucoup perdent leurs vies à la tâche. En Corse, ces déportés noirs sont logés dans le couvent des Capucins à Ajaccio, un lieu vaguement habitable où ils souffrent de conditions de vie extrêmement difficiles. Cette vidéo de Lumni avec l’intitulé “L’esclavage en Corse sous Napoléon” présente l’histoire de ces déportés antillais dans cette région.

![Figure 5:Déclaration de l’Assemblée coloniale du 17 nivôse an IX (7 janvier 1801) dans laquelle elle affirme à la fois son attachement à la France et son rejet du décret d’abolition. ADR, L 46 [on peut recadrer sur cet article] Figure 5:Déclaration de l’Assemblée coloniale du 17 nivôse an IX (7 janvier 1801) dans laquelle elle affirme à la fois son attachement à la France et son rejet du décret d’abolition. ADR, L 46 [on peut recadrer sur cet article]](/sites/default/files/styles/wysiwyg/public/Arch.%20Re%CC%81union.%204.jpg?itok=1d6QKSXH)